Mai come nel periodo storico che stiamo vivendo, può essere interessante ricordare in che modo vennero vissute le epidemie passate nelle popolazioni e società che ci hanno preceduto.

Il primo autore a scrivere di un morbo epidemico in modo piuttosto scientifico, è stato Tucidide, storico greco nonché uno dei più importanti esponenti della letteratura greca che nell’opera ‘’La Guerra del Peloponneso’’ descrivendo il conflitto tra Atene e Sparta che durò dal 431 a.C. fino al 404 a.C. , ci parla della peste che si diffuse ad Atene nel 430 a.C.

Tucidide ne descrive i sintomi con il fine di rendere riconoscibile la malattia anche nel caso di altre ondate. Ma lo storico greco descrive anche lo sconvolgimento della società, ormai sull’orlo del totale degrado morale poiché gli uomini divenivano ‘’indifferenti ad ogni cosa divina e umana’’. Tucidide di fronte ad un inspiegabile evento che uccideva senza distinzioni, descrive l’atteggiamento dell’uomo che diveniva quindi indifferente alla paura degli dei e di ogni legge umana, anche perché nessuno si aspettava più di dover vivere a lungo e soprattutto di dover far fronte ad una punizione maggiore.

Sulla scia di Tucidide, anche Lucrezio ci descrive la peste di Atene nel ‘’De Rerum Natura’’ (‘’Sulla Natura’’) vedendo nell’epidemia un totale crollo dell’umanità. Così come il drammaturgo greco Sofocle, che nel ‘’Edipo Re’’ descrive la peste nella città di Tebe, che venne percepita come una punizione divina, poiché secondo l’oracolo di Delfi bisognava espellere dalla città l’assassino del re Laio, rimasto impunito.

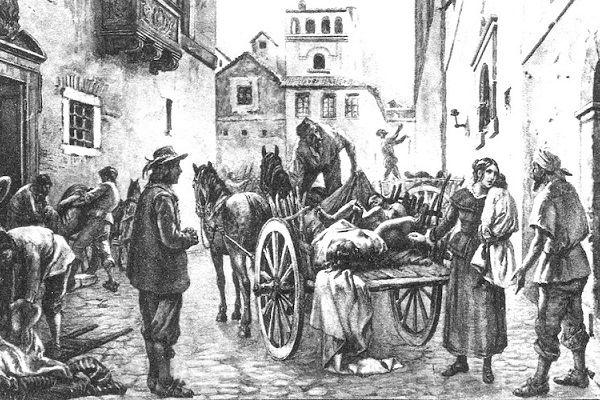

Impossibile non ricordare la peste nera che colpì l’Europa tra il 1347 e il 1351 e che uccise un terzo degli abitanti europei. L’ epidemia venne intrepretata dagli uomini del tempo come una pena di Dio per punire i peccati dell’umanità e la popolazione per placare l’ira divina aumentò preghiere collettive e pellegrinaggi ed il tutto non fece altro che aumentare i contagi.

Spostandoci nel Seicento, si pensi alla peste che si diffuse in diverse zone dell’Italia Settentrionale tra il 1629 e il 1633, con massima diffusione nel 1630. Il Ducato di Milano fu uno degli stati più colpiti di cui abbiamo l’importante testimonianza letteraria di Alessandro Manzoni che nei ‘’I promessi Sposi’’ ci descrive la situazione della Milano dei suoi tempi, dedicandosi a quella che fu la peste in due interi capitoli, il XXXI e il XXXII.

La famosa opera di Manzoni richiama una tematica mai come oggi attuale e sottolinea la diffusione di una diceria che riguardava l’esistenza di ‘’untori’’ ovvero di persone che ungevano i portoni delle case con un olio infetto andando a scatenare il contagio. Questa credenza trasse alimento da quella che è la superstizione e dall’esistenza di pratiche magiche allora molto diffuse in Europa. L’opera di Manzoni si presta inoltre ad una chiave di lettura cristiana: l’epidemia come modo per mettere alla prova la fede in Dio.

Proiettandoci nell’Ottocento, ricordiamo tutti quella che è stata la terribile epidemia di Colera che fece la prima comparsa nel Regno delle due Sicilie nell’ottobre del 1836. Anche in questo caso tra la popolazione si diffusero delle dicerie e in particolare si diramarono ‘’voci di veneficio’’ cioè si iniziò a credere che i contagi erano causati da avvelenamenti da parte di gente malefica e probabilmente a dare enfasi a ciò era il fatto che i sintomi del colera erano molto somiglianti a ciò che provocava l’avvelenamento, così si diffuse il terrore ed i venditori iniziavano a coprire le merci per non farle avvelenare.

Il libro ‘’Il colera del 1836-37 a Napoli, nel Cilento e nel Vallo di Diano’’ di Paolo Abbate sottolinea un interessante aspetto di cui ci da una spiegazione: mentre a Napoli queste ‘’voci’’ cessarono e non furono particolarmente ‘’distruttive’’, nel Cilento e nel Vallo di Diano ebbero uno sviluppo differente. Infatti mentre a Napoli il re Ferdinando II era riuscito a reprimere queste voci sul nascere rassicurando il popolo sull’inesistenza di questi avvelenatori, recandosi presso ospedali di colerosi, tra la povera gente e concedendo editti e doni, tutto ciò nel resto del Regno delle due Sicilie non accadde. Nel Cilento e nel vallo di Diano infatti si creò una situazione ben diversa: nel Mezzogiorno e nella campagne in particolare vi era una classe sociale composta da contadini e un’altra composta dai ‘’galantuomini’’ cioè i ricchi per nascita o per ricchezza acquisita. Queste voci servirono ai contadini per esprimere il loro odio contro questa classe di possidenti ritenuti in qualche modo colpevoli e ci furono processi di presunti cospiratori sulla base di queste voci di veneficio che non furono mai attestate.